AI検索でSEOはどう変わる?AI Overviews時代のコンテンツ戦略と実践チェックリスト

AI執事「トゥエ」と学ぶ!中小企業のためのやさしい生成AI活用術

検索結果にAIの要約が出るようになり、「クリックが減った」と感じている方も多いのではないでしょうか。

従来の“上位表示=アクセス増”の公式が揺らぎ、SEOは大きな転換点を迎えています。

この記事では、AI Overviews時代に対応するための戦略とチェックリストを、AI執事と一緒に整理していきます。

目次

キャラクター紹介

生成AI執事トゥエ

生成AI執事

ろんた

教育系ITサービスの営業・販促

お悩み – クリックが減った?SEOに起きている変化

ろんた

最近、検索結果の上に要約が出るようになって、サイトへのクリックが減っている気がします。

『SEOのやり方そのものが変わった』って聞きますけど、具体的には何をどう直せばいいんでしょうか?

生成AI執事トゥエ

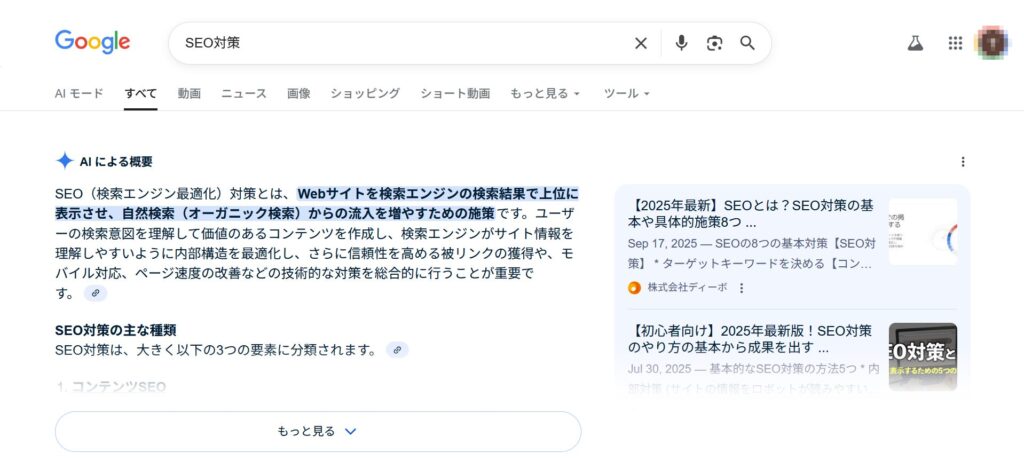

いい着眼点です。GoogleのAI Overviews(以前はSGE)やAI Modeは、ユーザーに“まとめ”を最初に提示するため、従来の“上位表示=クリック増”の構図が変わりつつあります。

まずは『何が変わったか』『現場で使える対策』を一緒に整理しましょう。

Google検索を利用すると、「AIによる概要」がトップに表示されるようになっている。

AI Overviewsで起きている3つの大きな変化

ろんた

ざっくり、どんな変化が起きているんですか?

生成AI執事トゥエ

端的に言うと次の3点が大きいです。

-

“要約で完結する検索”の増加

AIが複数ソースを統合して回答を出すため、ユーザーがそのまま満足してクリックしない“ゼロクリック”が増えています。これにより従来のオーガニック流入(検索エンジンの自然順位からの流入)が変動しています。 -

出典(grounding)を付けて答える設計

GoogleはAI回答に出典リンクを付ける仕組みを強めており、被引用される“候補ページ”の評価基準が重要になっています。 - 検索の“会話化・多モーダル化”

AI ModeやLive(カメラ対応)などの新機能により、ユーザーは長文や画像を使ってより複雑な検索意図を表現するようになっています。こうした新しい検索行動に対応したコンテンツ設計が求められています。

活用方法・Tipsの紹介:今日からできるSEO戦略のアップデート

生成AI執事トゥエ

ここからは実務で今すぐ使える対策です。

Google公式の方針と業界の観察結果を踏まえ、「作るもの」「測るもの」「運用の仕方」を具体的に示します。

重要なポイントには出典を付けていますので、社内で議論する際の根拠にも使ってください。

A. 戦略の全体像

- “ベストな回答ページ”をつくる

AIは「最も役に立つ短い回答」を好みます。従来の長さだけでなく、明確な結論 → 詳細(根拠・出典)という構造をページ内で用意しましょう。

出典:Google for Developers - 出典候補になり得る作り込み

要約されて引用されるには「論理の明示」「検証可能なデータ」「日付や出典の明示」が必要です。Googleもユニークで検証可能なコンテンツを推奨しています。

出典:Google for Developers - ブランドと多チャネル

AI時代は検索だけでなく「ブランドクエリ」「SNS」「ニュース」での露出が重要。ブランドが信頼されればAI回答にも参照されやすくなります。業界分析でも“ブランド優位”が生き残る鍵とされています。

出典:advancedwebranking.com

B. 実践チェックリスト(ハンズオンで使える項目)

20分でできる(短期対応)

- ページ冒頭に「結論(要点)」を一目で示す短い段落を作る(要点→詳細の順)。

出典:Google for Developers - 主要事実に出典リンク(公的データ・主要メディア・学術)を必ず付ける。

出典:Google for Developers - ページに「更新日」と「著者情報(担当者)」を明示する(透明性=信頼)。

出典:Google for Developers - FAQやQ&Aをページ内に設置し、よくあるフォロー質問に備える(AIに“フォロー質問”させる仕様を想定)。

出典:blog.google

中期で仕込む(数週間〜)

- 構造化データ(schema.org)を実装

FAQ、Article、Product、HowTo 等を適切に付与してAIが読み取りやすくする。

出典:NoGood™: Growth Marketing Agency - 「一次情報」になるコンテンツを作る(独自調査、データページ、業界レポート)

AIは一次情報を優先して参照する傾向があります。

出典:seoClarity - ページをトピックごとに分ける(1ページ=1テーマ)

AIが引用しやすい断片を作る。構造化された短いセクションが有利です。

出典:seoforgooglenews.com

長期で強化する(3か月〜)

- サイト横断で「出典の集積ページ」を作る(リサーチセンターやデータライブラリ)

こうした集約は引用確度を高めます。

出典:seoClarity - ブランドシグナルを強化(公式SNS、プレス、コラボレーション、被リンクの質向上)

AIは信頼できるドメインやブランドをより参照するようになります

出典:advancedwebranking.com

C. 測る指標(クリックだけで判断しない)

AI Overviews時代はKPIの見直しが必要です。クリックやセッション数だけでなく次を見ましょう。

- 出典としての露出

分析ツールで「どのクエリでAI要約に関連して表示されているか」を監視(サードパーティの研究データも参考)。

出典:seoClarity - 参照回数(被引用回数)

AIがどれだけあなたのサイトを出典にしたか(Search Consoleのクエリ+リファラル変化で推定)。 - ブランドクエリの増減

ブランド名で検索される頻度(ブランド信頼の指標)。

出典:advancedwebranking.com - コンバージョン(問い合わせ・予約・購入)

ゼロクリックが増えても、問い合わせや売上が落ちないかが本質。 - 滞在時間+ページ深度

AI要約から遷移したユーザーの「掘り下げ度合い」をチェック。 - 出典としての露出:分析ツールで「どのクエリでAI要約に関連して表示されているか」を監視(サードパーティの研究データも参考)。

出典:seoClarity

D. 具体的なコンテンツの型(テンプレ)

- 「結論 1行(50〜80字)」→2.「理由(箇条書き3つ)」→3.「出典(3件)」→4.「詳しい説明(見出しごとに)」→5.「FAQ(想定されるフォロー質問)」。

このテンプレはAIに要約されやすく、引用候補になりやすいと業界では言われています。

出典:Google for Developers

E. リスク管理(出版社・権利面の注記)

- AI要約が流行する一方で、出版社やメディアが損害を主張する訴訟・苦情が続出しています。

検索上位=トラフィック確保とは限らないため、収益モデルの多様化(メンバーシップ・直販・API契約)を検討する必要があります。

出典:Reuters+1

まとめ

ろんた

まとめると、『AIに引用される=短く分かりやすい結論+一次ソース提示』を意識して、測るものをクリック以外にも広げる必要があるんですね。

生成AI執事トゥエ

その通りです。AIは“答え”を提供するパワフルな道具ですが、我々ができることは『信頼できる答えを出す元』を用意すること。

小さく試して、数値(ブランドクエリ・コンバージョン:特定ブランド名を含む検索を広告成果指標として捉えるマーケティング手法)で効果を検証しながら改善しましょう。

参考サイト

・Google公式:Generative AI in Search / AI Mode / AI features(AI Overviews の公式説明とサイト向けガイド)。blog.google+1

・Google Developers:Succeeding in AI Search(公式の実務アドバイス)。Google for Developers

・Search Engine Land、Search Engine Journal 等の業界解説(AI検索とSEOの実務的影響)。Search Engine Land+1

・調査・データ(AI Overviewsの増加とトラフィック影響の報告)。seoClarity+1

・メディア影響の報道(出版社の苦情・訴訟など)。Reuters+1

この記事は2025年09月公開の記事です。技術の進化等により一部内容が異なることもございます。